流行性感冒による宅録ワーク

昨今の流行性感冒は新たな生活様式を適用せざるを得ない状況をもたらしました。文化芸術もこれまでにはない方法で発信記録されなければならなくなってしまいました。

そんな中、録音システムへの今までにない需要の高まりを感じています。私が。

録音して何がしたいのか

これまでにも何件かのシステム構築の補助を行いましたが、何をしたいかが明確になっていない場合が多くあったと感じます。

録音システムを構築するにはまず何をどのように録音すべきかを見極める必要があります

たとえば、今までスマートフォンやパソコンを使って行っていたことを拡張したい気持ちはあるが、どのように拡張すべきかというところまでは見えていないというパタンです。

このような事例を踏まえて、目的に応じたシステム構築のヒントとなるチャートを用意しました。

- PC?スマホ?

- パソコンを使いますか?スマートデバイスを使いますか?

選択した結果はどうでした?

選択した結果、おすすめ製品リストに移動したと思います。上のチャートは次の各ページに飛びます。

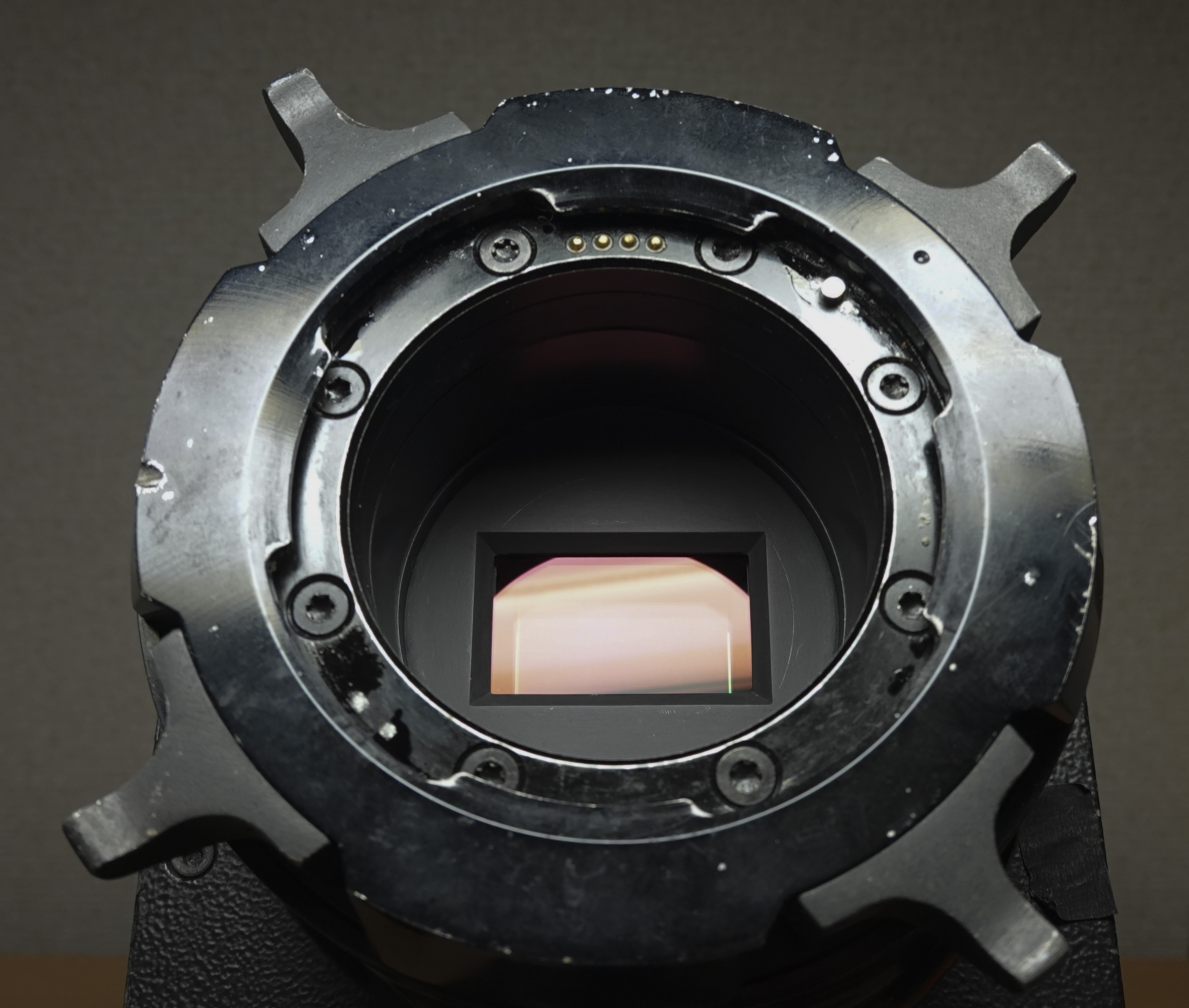

ライブ(配信)と録音のワークフローの違いは、録音では録り直しが効くとか、ライブ(配信)では即応性が求められるなどです。機材の機能や性能によりできることが変わってきます。そのため、ライブ(配信)ではミキサ、録音ではオーディオインターフェースをお勧めいたします。

実のところオーディオインターフェースでもライブ(配信)はできますが、ソフトウェアミキサは自由な使い方ができる反面、安定性や即応性に欠けるので、ライブでは実機のミキサがあると便利です。

ミキサの進化?退化?

今回の記事を書くにあたり、いろいろ調べておりました。すると、ミキサのうち、MackieのOnyxシリーズ、ONYX1220とか1220iのようなミキサーがなくなったことがわかりました。つまり、アナログミキサでいて、かつ各チャンネルごとにPCへ出力できるインターフェースが内蔵されたタイプのミキサです。

今回紹介したミキサのほとんどは2in2outのオーディオインターフェース機能しか持っていません。

とはいえ、デジタルミキサには上記のようなチャンネルごとにPCに取り込めるタイプのものが増えています。安くて高機能なものでは、ZOOMのLivetrekシリーズなどです。

これまでのデジタルミキサはどちらかというとPA向けなので録音には向かないような気もしますが、上のLivetrekは録音でも使えそうな感じがしますね。

これまでアウトボードがなくなりPCIの専用DSPがなくなり・・・と、どんどんシンプルになってきました。いつの日にかは全てがコンピュータ内におさまる日が来るのでしょう。

コメント